Abstract L’Accademia Poetica del 1776 costituisce, come è noto, un punto di svolta nella vita di Da Ponte, per le tesi roussovianamente innovative che il Poeta vi sostiene per la prima e ultima volta. I Carmi latini che la punteggiano (I, V, VIII, XI) sono stati comparativamente meno studiati e godono in generale di una valutazione ingenerosa, come componimenti d’apparato … Continua a leggere

La vita avventurosa del letterato e poligrafo Francesco Zacchiroli

Abstract Francesco Zacchiroli (1750-1826), nato a Castelguelfo, studiò Teologia a Lugo e poi Legge a Bologna. Per breve tempo insegnò Diritto in quella Università ma poi si dedicò agli studi letterari. Trasferitosi a Roma, fu da papa Clemente XIV nominato segretario dell’Inquisitore di Malta. Passò quindi a Napoli e successivamente a Firenze, trovando protezione sotto il granduca Pietro Leopoldo, dove … Continua a leggere

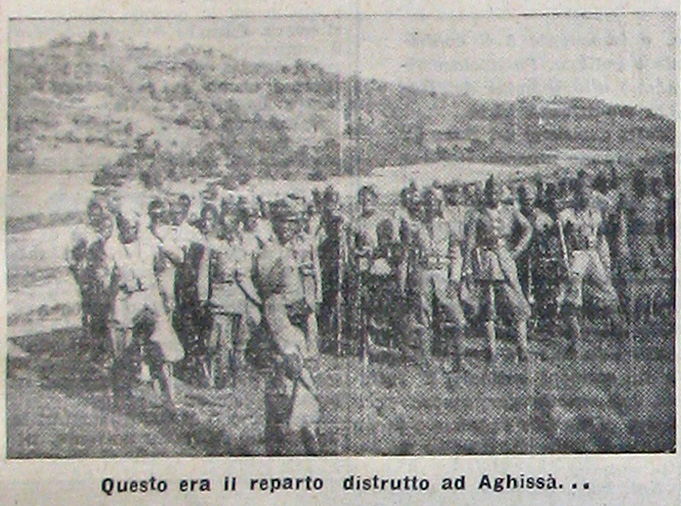

Note storiche attorno a “La colonna Feletti”

Abstract Nel settembre 1940 usciva in quattro puntate sul «Gazzettino Sera» La colonna Feletti, racconto/reportage di guerra sull’annientamento di una formazione di ascari durante un’operazione di soccorso in Etiopia nell’estate del 1937. L’autore è Giuseppe Berto e il pezzo rappresenta il suo debutto letterario, cioè la sua prima opera edita e, a quanto oggi risulta, il primo testo composto per la … Continua a leggere

Il ripostiglio monetale di Serravalle (secoli XIV-XV)

Abstract Nel contributo viene illustrato il tesoretto monetale di epoca medievale appartenente a una vecchia collezione e rinvenuto, secondo le dichiarazioni dei proprietari, a Serravalle agli inizi del ‘900. Esso appare costituito da 185 esemplari, appartenenti sia alla moneta piccola (denari) sia a quella grossa (grossi e pegioni), in gran parte delle zecche di Aquileia, Padova e Venezia. Poche le … Continua a leggere

L’Autografoteca di Giulio Bernardino Tomitano con l’indice delle lettere dei suoi corrispondenti

Abstract Nell’occasione della trascrizione dell’indice dei quasi seicento autori delle lettere presenti nella Autografoteca di Giulio Bernardino Tomitano, oggi conservata presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (Fondo Ashburnham 1720), è stata premessa una introduzione su come è nato e come si è sviluppato questo particolare genere di collezionismo in Italia tra la fine del diciottesimo e gli inizi del … Continua a leggere

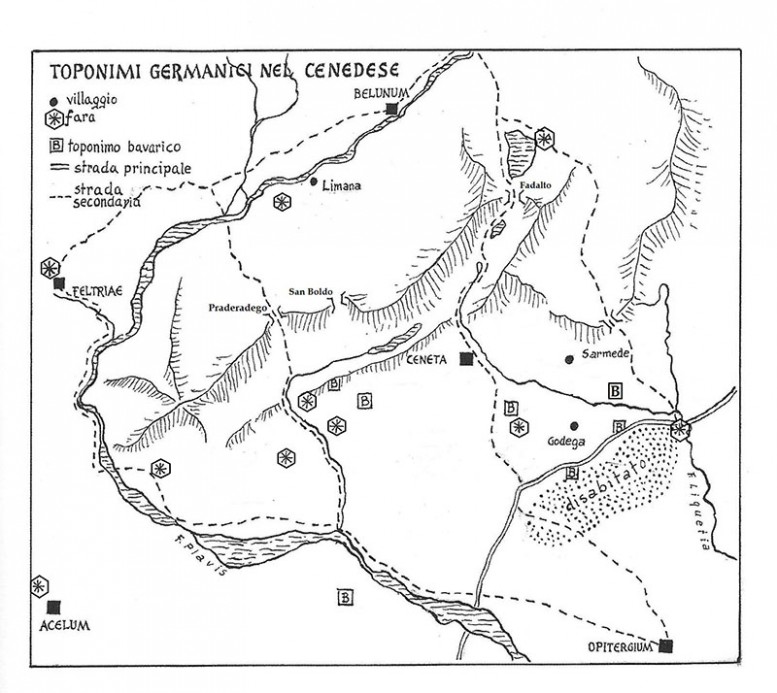

Germani, Slavi e Albanesi nel Veneto nordorientale nel Medioevo

L’articolo prende in considerazione la presenza di elementi allogeni nel Veneto nord orientale, al di là e a nord del fiume Piave, in un periodo compreso fra l’Alto Medioevo e il secolo XVI, quindi circa mille anni. Per primi arrivarono, in età tardo romana e nell’Alto Medioevo, i “barbari” per lo più di etnia germanica (Goti, Alamanni, Longobardi, Sarmati, Bavari), … Continua a leggere

Tra Barocco e Barocchetto

Cospicuo e originale è il nucleo dei dipinti esistenti tra Piave e Livenza, espressi tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento, riferibili alla pittura barocchetta. Germinato dalla pittura tenebrosa riformata da Carl Loth, il Barocchetto anticipa in loco la nuova figurazione di marca classicista, che si andrà sviluppando nei primi decenni del Settecento sia in Laguna … Continua a leggere

Il carteggio Giulio Bernardino Tomitano – Simone Assemani (1789-1805)

Attraverso la corrispondenza, pur non molto ampia, tra Giulio Bernardino Tomitano (custodita presso la Biblioteca Museo Correr di Venezia) e Simone Assemani (alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze) si riscopre l’erudito opitergino che, con felice intuito, tra la fine del Settecento e i primi due decenni dell’Ottocento riunì una cospicua e allora ben nota collezione di autografie ed epistolari, in … Continua a leggere

Michele Colombo (1747-1838), letterato e bibliografo

Michele Colombo (Campo di Pietra 1747 – Parma 1838) studiò nel Seminario di Ceneda, dove ebbe per condiscepolo Lorenzo Da Ponte, e dopo l’ordinazione sacerdotale fu precettore in alcune famiglie prima a Ceneda, poi a Conegliano, Venezia e infine dal 1796 a Parma, presso la famiglia Porta. Con l’allievo Bonaventura Porta viaggiò in Italia, Spagna, Francia e Inghilterra. Dopo i … Continua a leggere

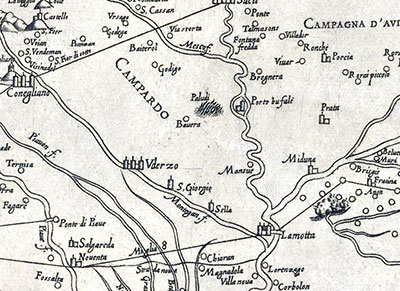

Note storico-linguistiche su alcuni toponimi del Cenedese

Nell’articolo viene riletta una decina di toponimi storici del Cenedese (Ceneda, Serravalle, Trameacque, Postumia, Borgo Brigola, Portobuffolè, Mansuè eccetera), alla luce di recenti acquisizioni di studio, proponendo anche soluzioni etimologiche diverse rispetto al passato. Sulla base di documentazione d’archivio del periodo XII-XV secolo, inedita o da poco edita, l’autore discute alcuni nomi locali che in parte forniscono nuove notizie per … Continua a leggere

La morte dell’inquisito nel castello di Ceneda, 11 maggio 1570

La notte dell’11 maggio 1570 morì a Ceneda nel castello di San Martino, residenza del vescovo, Vincenzo Bertoldo, processato dall’Inquisizione perché sospettato di aver tenuto e letto libri proibiti. Non fu interrogato sulle sue idee teologiche, ma si possono supporre partendo da quanto appare nei processi fatti dall’Inquisizione di Venezia nel 1555 contro alcuni di Oderzo, che aderivano alle dottrine … Continua a leggere

«Devenit ad locum, qui dicitur Septimus, et ibi quievit»

Per un’analisi politico-giuridica dei documenti cenedesi di concessione dei diritti portuali nel X secolo e delle strategie veneziane di egemonia economica sulla terraferma veneta La navigazione fluviale del tratto intermedio del fiume Livenza è documentata da alcuni placiti che vanno dall’epoca berengariana (X sec.) al secolo successivo, documenti che ne mettono in evidenza il ruolo fondamentale nella connessione commerciale tra … Continua a leggere

Dal comitato di Ceneda al comitato di Feltre (secoli X-XII)

Nell’ambito degli studi sul Veneto altomedievale, il feltrino ha rappresentato fino ai giorni nostri un’area di ardua definizione. La quasi totale distruzione della documentazione pubblica a causa del devastante incendio della città avvenuto nel 1510 ha di fatto steso una coltre di oscurità sul passato, rendendo oltremodo difficoltosa la comprensione delle pochissime testimonianze sopravvissute negli archivi di Trento, di Belluno … Continua a leggere

- Page 2 of 2

- 1

- 2